VOL.49 みぞおちが気持ち悪い原因とは?すぐにできる対処法と便秘改善方法も解説

みぞおちのあたりに気持ち悪さや痛みを感じた場合、食あたりや食べ過ぎと自己判断して済ませる方がいるかもしれません。

時間が経てば治まるケースもありますが、みぞおちの気持ち悪さや痛みには、ほかの原因が隠れている可能性もあります。便秘や病気が原因の場合、適切な対処を行うことが大切です。

今回は、みぞおちが気持ち悪いときに考えられる原因や対処法を解説します。

みぞおちあたりが気持ち悪いときに考えられる原因

みぞおちが気持ち悪いときや痛い場合は、さまざまな原因が考えられます。

例えば、胃下垂による消化不良、薬の副作用、妊娠中のつわり、ストレス、食中毒などがあげられます。

とくに、以下の2つはみぞおちの気持ち悪さや痛みを引き起こす代表的な原因です。

- ・胃の機能低下による消化不良

- ・便秘

それぞれの内容を詳しく説明します。

胃の機能低下による消化不良

みぞおちの気持ち悪さや痛みは、消化不良が原因で起こることがあります。消化不良は胃の機能が低下すると起こり、以下のようなさまざまな原因があります。

- ・食べ過ぎや飲み過ぎ

- ・消化の悪い食べ物の摂取

- ・冷え

- ・ホルモンバランスの乱れ

- ・自律神経の乱れ など

なお、自律神経の乱れはストレスや睡眠不足、生活習慣の乱れなどが主な原因といわれています。

便秘

前述のとおり、胃下垂による消化不良がみぞおちの気持ち悪さや痛みを引き起こすことがあります。胃下垂の場合、胃が腸を圧迫するため便秘になりやすいといわれています。

また、一般的な方でも便秘が原因でみぞおちに不快な症状が出ることは少なくありません。便秘によって大腸の動きが低下すると、腸内に便やガスが溜まり胃を圧迫することで、消化不良が起き、吐き気などの気持ち悪さが生じます。

便秘が慢性化している場合、大腸の上部に便が溜まり、胃を圧迫しているケースも考えられます。溜まった便により大腸の壁が引っ張られて、みぞおちに痛みが生じることがあるでしょう。

みぞおちに違和感があるときに考えられる病気

前述のとおり、みぞおちの気持ち悪さや痛みを引き起こす原因の1つにストレスがあります。

ストレスの影響を受けやすい方は、普段から「お腹やみぞおちがキリキリ痛む」「お腹が張る」「便秘や下痢を繰り返す」などの症状が見られるケースが多いです。

これは「過敏性腸症候群」といわれる病気で、腸に器質的な異常はないのに、お腹やみぞおちの痛み、張り、不快感を伴う便通異常が続きます。

また、以下のような病気もみぞおちの違和感を引き起こす場合があります。

- ・胃の病気:胃潰瘍、機能性ディスペプシアなど

- ・胆のう、胆管の病気:胆のう炎、胆石症、胆管炎など

- ・十二指腸の病気:十二指腸潰瘍など

- ・肝臓の病気:肝膿瘍、肝炎など

- ・膵臓の病気:急性膵炎、膵がんなど

- ・大腸、小腸の病気:腸閉塞など

- ・そのほか:尿路結石など

このように病気の可能性も考えられるため、まずは気持ち悪さや痛みの原因を知ることが大切です。みぞおちの違和感が続く場合は、医療機関を受診しましょう。

みぞおちが気持ち悪いときの対処法

みぞおちが気持ち悪い状態を少しでもやわらげるために、以下の方法を試してみましょう。

- ・座る、横になるなどの楽な姿勢を取り、なるべく安静にする

- ・ボタンやベルトなどを外し、体を圧迫しないようにする

- ・胃に負担を与えないよう、食べ物や飲み物を工夫する

食べ過ぎや飲み過ぎに心当たりがある場合は、まず胃を休めることが大切です。

食事の際は、食物繊維や脂肪が少ない食品を加熱調理し、消化されやすい状態にすると良いでしょう。食生活が原因の場合は、食事に配慮すれば自然に改善されると考えられます。

ただし、症状が重い場合は自己判断せず医療機関を受診しましょう。

なお、便秘が原因でみぞおちが気持ち悪い場合や痛い場合は、便秘を解消する必要があります。便秘の解消方法を以下で詳しく説明します。

みぞおちの違和感の原因となる便秘の解消法

便秘の原因は日常生活と深く関わっています。そのため、生活を見直し、便秘を招く習慣を改善することが大切です。

以下のポイントを押さえて、できることを取り入れていきましょう。

- ・水分をこまめに摂る

- ・食物繊維や乳酸菌の多い食事を心がける

- ・適度に運動やマッサージを取り入れる

- ・規則正しい生活習慣とストレス解消を心がける

- ・市販の便秘薬を試してみる

それぞれの解消法を詳しく説明します。

水分をこまめに摂る

1日に摂取すべき水分量は、尿や便、汗などの排出量の増減にもよりますが、およそ「体重の30分の1」が目安です。

例えば、体重60kgの方は1日当たり約2リットルの水分摂取を心がけましょう。食品中の水分も含む量のため、1日3食十分な量の食事を摂っている場合は、飲料として摂取する水分は1.5リットルほどで良いでしょう。

水の飲み方は、まず「起き抜けにコップ1杯の水」を習慣にしましょう。とくに冷たい水がおすすめです。腸のぜん動運動は、温度の変化に反応して活発になります。

空っぽの状態になっている胃に冷たい水が入ると、その刺激によって「胃・結腸反射」が起こり、大腸のぜん動運動が促されます。

また、一度に飲む量はコップ1杯(150~200ミリリットル程度)が目安です。少しずつこまめに水分を補給するように心がけましょう。

なお、カフェインを含む緑茶やコーヒー、紅茶、ウーロン茶には利尿作用があります。便が硬くなってしまう可能性があるため、水分補給には避けたほうが良いでしょう。

食物繊維や乳酸菌の多い食事を心がける

食物繊維は、食物に含まれる成分のうち人の消化酵素では消化できない成分で、大きく分けて以下の2種類があります。

- ・不溶性食物繊維:水に溶けない(セルロース、ペクチンなど)

- ・水溶性食物繊維:水に溶ける(フコイダン、アルギン酸、グルコマンナン、コンドロイチン硫酸など)

不溶性食物繊維は、腸の中で水分を吸収して膨らむことで腸壁を刺激し、腸のぜん動運動を高めます。

セルロースは玄米・大豆・ごぼう、キチンやキトサンはきのこ類、ペクチンはキャベツ・みかん・りんごなどに豊富に含まれます。

水溶性食物繊維は腸内で水分を含むとヌルヌルしたゲル状になり、有害成分に吸着して排出されます。腸内の善玉菌を増やす効果もあり、高い整腸作用が期待できます。

フコイダンやアルギン酸は海藻類、グルコマンナンはこんにゃく、コンドロイチン硫酸はオクラ・やまいもなどに豊富に含まれます。

食物繊維に加えて、善玉菌(ビフィズス菌・乳酸菌など)を増やすことも便秘予防に役立ちます。腸内環境を整えるには継続的な摂取が重要なため、日常的に取り入れましょう。

善玉菌は、ヨーグルト、チーズ、納豆、漬物、味噌、醤油などに含まれます。また、食物繊維やオリゴ糖は善玉菌のエサとなるため、あわせて摂取すると良いでしょう。

ただし、消化不良が原因でみぞおちが気持ち悪い場合は注意が必要です。食物繊維の多い食品は消化されにくいため、胃腸が弱っているときは負担になってしまいます。食物繊維は便秘解消には役立ちますが、胃腸を休めたいときは控えましょう。

適度に運動やマッサージを取り入れる

運動は腸にも刺激を与えて、便秘解消を手助けしてくれます。

しかし、ジョギングや筋トレのような息があがるような運動は交感神経を高めてしまうため、夜に行うのは控えましょう。

副交感神経を高めるには、ウォーキングや以下のような運動、マッサージを取り入れると良いでしょう。

腹式呼吸腹筋

腸に刺激を与えるとともに、適度に腹筋をつけることができるトレーニングを継続していきましょう。以下の手順で行います。

- 1.クッションを腰の下に敷き、手をクロスして肩に当てる

- 2.足は軽く開き、膝を曲げて基本姿勢を作る

- 3.呼吸を止めないよう意識しながら、クッションから離れる程度に上体を少し浮かせる

- 4.20回を目標に3を繰り返す

女性が便秘になりやすい原因の1つに、腹筋が弱いことがあげられます。腹筋が弱いと腸にうまく腹圧がかけられず、ぜん動運動が起こりにくくなってしまいます。 とくに、加齢に伴い腹筋不足が便秘の大きな原因となるため注意が必要です。

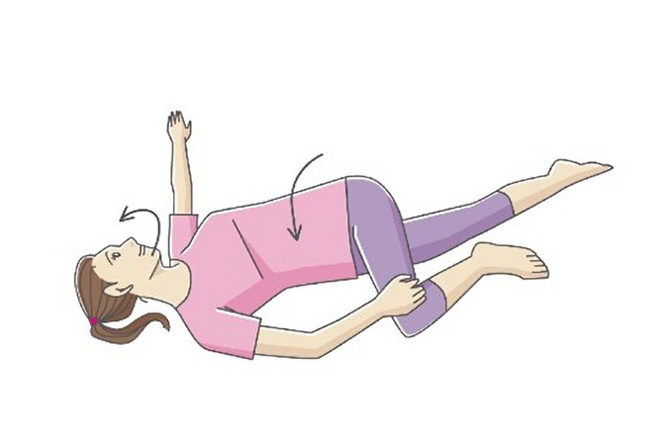

体幹ツイスト

体をひねる運動は、効率良く腸を刺激してぜん動運動を促すことができます。寝る前や排便したいとき、食後などに取り入れてみましょう。以下の手順で行います。

- 1.軽く足を開いて仰向けに寝そべる

- 2.片膝を曲げて右足を左脇腹のほうへ持ちあげ、体をひねる

- 3.足を持ちあげたまま、さらに体をひねるよう意識しながら5秒ほどキープする

- 4.左足を右脇腹のほうに持ち上げ、2~3と同様の動きをする

なお、体幹ツイストは立っても座ってもできます。

- ・立ったまま:足を大きく開いて上体を倒し、右手で左足のつま先を触る

- ・椅子に座ったまま:上体を左右にツイストする

マッサージ

おへそ周りに円や「の」の字を描くようにマッサージすることで、腸の動きが促されます。以下の手順で行いましょう。

- 1.仰向けに寝て両ひざを立てる

- 2.腸のある部分に手のひらを軽く当てる

- 3.時計回りに半径5~10cm程度の円、または「の」の字を描くようにマッサージする

- 4.「の」の字でマッサージする場合は、最後の部分で少し力を入れて押すようにする

規則正しい生活習慣とストレス解消を心がける

決まった時間に就寝・起床するなどの規則正しい生活は、便秘の予防や改善にも役立ちます。生活リズムを整えると自律神経も整い、排便習慣がつきやすくなるからです。

食事は1日3食規則正しく摂り、朝食後に排便できるようにすることが望ましいです。朝食後は便意を感じやすいタイミングのため、意識的にトイレに行く時間を作るようにしましょう。

毎日スムーズに起床できるよう、十分な睡眠時間を確保することも大切です。

また、ストレスも便秘の原因になるため、生活リズムを整えるとともに、ストレス解消も心がけましょう。ご自身が楽しめることやリラックスできることを、日常的に取り入れると良いでしょう。

市販の便秘薬を試してみる

便秘が原因でみぞおちが苦しい場合、市販の便秘薬を服用すると落ち着く可能性があります。市販の便秘薬には多様な種類がありますが、代表的なものが酸化マグネシウム便秘薬です。

酸化マグネシウム便秘薬は、お腹が痛くなりにくく、クセにもなりにくい便秘薬です。酸化マグネシウムには腸内の水分を増やす働きがあり、便をやわらかくするのに役立ちます。

初めて服用する場合や、ほかに服用している薬がある場合は、医師または薬剤師に相談してから購入しましょう。

なお、健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」はオンラインショップでも購入可能です。病院や薬局に行くのが難しい方は、ぜひ利用を検討してみてください。

ただし、便秘薬を試しても症状が改善されない場合や、ほかに気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

便秘を改善してみぞおちの気持ち悪い症状を解消しよう!

みぞおちの気持ち悪い症状や痛みが起こる原因の1つに便秘があります。みぞおちの症状を解消するには、根本的な原因である便秘解消を目指すことが大切です。

便秘を解消するには、日常生活を見直し、排便の習慣をつける必要があります。

不快な症状をやわらげるには、市販の便秘薬を利用するのも1つの方法です。便秘薬も上手に使いながら、生活面でできることを継続していきましょう。

ただし、みぞおちの気持ち悪さや痛みは、便秘以外が原因の場合もあります。病気が原因の可能性も考えられるため、症状や重い場合や改善されない場合は、迷わず医療機関を受診してください。