目的

非アウトブレイク環境におけるカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌(CPE)のシンク汚染と患者への伝播の程度を検討した。

方法

2017 年から2019 年にかけて、34 の診療科で592 の病室のシンクがサンプリングされた。患者に対する週1 回の直腸スワブによるCPE 監視検査は病院全体で実施された。シンクのサンプリングは9 診療科で繰り返し実施された。患者およびシンクからの分離株はパルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)を用いて特性を決定し、類似性の高いペア分離株はOxford Nanopore およびIllumina により遺伝子配列を検索した。ハイブリッドアセンブリーにより、ペア分離株間で共有されるプラスミドを完全に組み立てるためにハイブリッドアセンブリー法を用いた。

結果

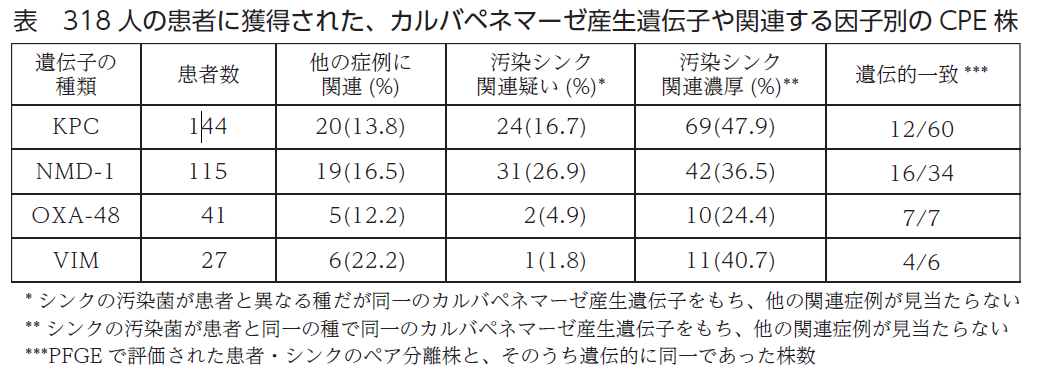

合計592 台のシンクのうち144 台(24%)がCPE で汚染されており、34 部門のうち25 部門で検出された。反復サンプリング(n = 7,123)により、各部門の52%~ 100%のシンクがサンプリング期間中に少なくとも1 回は汚染されていることが明らかになった。優勢な株による汚染が1 年以上持続することが一般的であった。調査期間中に318 人の患者がCPE を獲得した。最も一般的な菌種はKlebsiella pneumoniae、Escherichia coli、およびEnterobacter spp. であった。そのうち127 人(40%)の患者において、汚染されたシンクがCPE 獲得源として疑われた。シンクと患者の株が同一であった20 例では、時間的関係から考えてシンクから患者への伝播が示唆された。特定のシンク・患者分離株のハイブリッドアセンブリーにより、共有プラスミドが構造的に同一であることが明らかになり、共有ペア間のSNP の相違は、潜在的な組換え事象の徴候とともに、プラスミドが最近共有されたことを示唆していた。

結論

CPE で汚染された流し台は、患者への重要な伝播源である。従来、CPE の主な感染経路は人から人への伝播と考えられてきたが、これらのデータは、CPE の伝播拡大を予防する戦略に影響を及ぼす可能性のあるパラダイムの変化を示唆している。

訳者コメント

本研究は、イスラエルの有名なSheba Medical Center という1,600 床の大規模医療機関で2017 年から2019 年にかけて行われた。若干の個室を除いてほとんどの病室が3 床部屋であり、部屋ごとにシンクとシャワー室があり、シャワー室にも別のシンクがある。

シンクの清掃は毎日2 回、0.1% ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム500mL をシンクに流しこんでいる。2007 年から継続的にCPE 保菌または感染患者が在院しており、それらの患者に対する有効な接触予防策のための10 ~ 20 床の集団隔離病床を設定している。多くの病棟は過去にその設定対象となっている。患者の入院時スクリーニングは、過去のCPE 分離患者、他院や療養型施設からの転院患者に対して実施しており、対象患者は全入院患者の20 ~ 25% に達する。そして、そのうち2% 程度が検査でCPE 陽性である。

継続的にCPE が伝播し、しかも院外から持ち込まれる医療機関であり、CPE 院内獲得症例数は2 年間で318 例と非常に多かった。それらに対する膨大な疫学的検討により多岐に亘る伝播経路の調査を行い、更に遺伝子学的解析でその関連性を丁寧に解き明かし、その結果シンクの汚染が患者の新規保菌・感染と大いに関連しているという興味深い結果を得た。

シンクトラップも含めた「シンクの排水口の向こう側」に着目した感染制御は、近年ホットなトピックである。水廻りの感染対策として、従来はシンクそのものの汚染や湿潤を制御することに注目していたが、それだけでは不十分であることが示唆される。特に、シンクトラップは排水の逆流や臭気防止のため常に水が溜まっている場所であり、大量の水が流れていれば汚染に関してさほど気にする必要もないのかもしれないが、使用頻度があまり高くないシンクではシンクトラップの水がよどみ、様々な病原体が増殖して患者への感染源となりうる。しかも普段見えない場所であり、清掃が非常にしにくい。考察ではその対処法が述べられているが、この病院で実施しているシンクへの消毒薬の流し込みの効果は明確ではない。大がかりな全館パイプ交換などを行っても一時的な解決にしかならない。近年、シンクトラップを定期的に高温にして細菌を死滅させる方法などが着目されているが、いずれにしても著者らが述べているように新たな視点での技術革新が必要であろう。