VOL.96 便が硬い原因は?すぐにできる対処法と便秘解消効果が期待できる食べ物も紹介

便秘にはさまざまなタイプがあります。便が硬くなって出にくい便秘の場合、詰まったように感じて苦しくなることがあるでしょう。

便が硬い状態を改善するには、原因を知る必要があります。また、少しでも症状をやわらげるために、自宅でもできることを知っておくと便秘解消に役立ちます。

今回は、便が硬い場合に考えられる原因や、症状をやわらげる対処法、日常で取り入れられる便秘の改善方法を解説します。

便が硬くなる便秘のタイプと症状

便秘の症状は「排便回数減少型」と「排便困難型」で異なります。

「排便回数減少型」は、排便回数が少なくなって腸に便が溜まり、お腹の痛みや張りの症状があるのが特徴です。便の滞留時間が長くなることで硬くなり、排出しづらくなります。

一方、「排便困難型」は、直腸周辺の筋肉の協調運動がうまくできず、便が出にくくなってしまいます。残便感のほか、お腹の張りや腹痛、便秘による血便(切れ痔)などの症状を伴うことが特徴です。

便秘は生活の質を低下させる要因にもなり得るため、改善されない場合は我慢せずに医療機関を受診しましょう。

便が硬くなる原因

便秘になる原因はさまざまです。排便困難型の便秘は、便が硬いことが原因で起こるだけでなく、排便機能の障害や大腸の疾患によるケースもあります。

便が硬くなる原因としては、主に以下が考えられます。

- ・便意の我慢や排便リズムの乱れ

- ・食生活の乱れ

- ・水分不足

- ・筋力低下や運動不足

- ・消化器系の疾患

- ・薬の副作用

それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

便意の我慢や排便リズムの乱れ

排便のメカニズムで重要なのが便意です。まず、大腸の大ぜん動により直腸付近に便が流入すると、直腸壁が刺激され排便反射が生じます。

次に、ぜん動運動により便が肛門付近まで移動すると、脳は便意として認識します。便意が起きたタイミングでトイレに行き、肛門付近の筋肉が緩んで便が排泄されます。

しかし、便意を感じてもすぐにトイレに行けなかったり、排便する時間が不規則だったりする方は、便秘になりやすい傾向があります。

なお、便意は一時的なため、排便を我慢すると消失してしまいます。便意がなくなると体は排便行動を起こす動機を失い、肛門付近の便が排泄されることなく溜まっていきます。

朝食後など決まった時間に排便する習慣がない方は、便意を感じにくくなっているかもしれません。

食生活の乱れ

便が硬くなる原因の1つに食生活の乱れがあげられます。栄養バランスが偏った食事が続いている場合や、ダイエットで食事量を減らしている場合は要注意です。

必要な栄養素や量を十分に摂取できていないことが、便秘や硬い便の要因となります。また、栄養が不足した状態では、便が硬くなるだけでなく、肌荒れなどを引き起こすこともあります。

水分不足

腸の内容物は、大腸に入る際にはほとんど液体の状態です。そこから徐々に水分が体に吸収され、柔らかい状態から徐々に固形状へと変化していきます。

便の6~8割は水分で構成されています。体の水分が不足気味になると、大腸での水分の吸収が促進され、水分不足の硬い便が形成されやすくなります。その結果、硬い便によってスムーズな排便が困難になります。

筋力低下や運動不足

排便時にはいきむことがほとんどです。いきむことで横隔膜と腹筋が収縮し、腹圧が上昇します。

しかし、腹筋の力が弱くなると、排便時にいきむ力も弱くなり、スムーズな排便が難しくなるでしょう。

いきむときには、肛門付近の筋肉が同時に緩んで排便しやすくなりますが、これらの筋肉が緩んでいないと、便の通り道が塞がれ、排便が困難になります。

また、運動することで自律神経が刺激され、大腸の動きが活発になりますが、反対に運動不足は腸の動きを鈍らせます。

腸の動きが鈍くなると、腸管内容物の移動が停滞して便が腸内に長く留まり、水分が過剰に吸収され、硬い便が形成されやすいです。

消化器系の疾患

硬い便だけが排便困難の原因とは限らず、軟便でも排便困難な状態があります。

例えば、直腸瘤や肛門疾患などが原因で腸管内容物が通過しにくい状態では、便の性状に関係なく排便が困難になりやすいです。

また、大腸がんや潰瘍性大腸炎など、消化器系の疾患が原因で便秘になる場合もあります。消化器系のほかにも、婦人科系疾患や膀胱炎などが便秘の要因として考えられます。

便秘以外に出血や強い痛みなどの症状がある場合は、重大な病気が隠れている可能性があるため、医療機関で詳しい検査を受けるようにしましょう。

薬の副作用

薬の副作用で「薬剤性便秘」と呼ばれる便秘になる方もいます。

例えば、薬の種類が変わったり新しい薬が追加されたりしたときに、排便回数や便量の減少、硬い便などが見られることがあります。

ただし、薬の副作用による便秘が考えられる場合でも、自己判断で薬の服用を中止せず、医師や薬剤師に必ず相談しましょう。

便が硬いときにすぐできる対処法

便が硬くて出そうで出ないと感じる方は、「排便困難型」の便秘の可能性があります。以下の解消法を試してみてください。

- ・肛門周辺の筋肉をほぐす

- ・腸のぜん動運動を促すマッサージをする

それぞれの解消法を詳しく見ていきましょう。

肛門周辺の筋肉をほぐす

肛門周辺の筋肉の働きがうまく機能していないと感じる場合は、肛門付近の筋肉を意識的にほぐしてみましょう。

お尻の穴(肛門)を締めたり緩めたりする運動を数秒間ずつ繰り返して行ってみてください。

腸のぜん動運動を促すマッサージをする

仰向けになり、ご自身の手で下腹部をマッサージしましょう。お腹に手のひらを当てて、「の」の字を書くように時計回りにマッサージしてください。30回を目安に、お腹を温めながら行うとより効果的です。

便秘解消に役立つと考えられるマッサージについては、以下もあわせてご確認ください。

日常で便秘を改善する方法

便が硬くて出にくい症状は、日常生活を見直すことで改善できる可能性があります。硬い便を柔らかくしたり、腸の働きを促したりなど便秘改善効果が期待できる方法を紹介します。

日常生活のなかで以下の点を心がけてみましょう。

- ・生活習慣を見直し、排便習慣をつける

- ・便秘解消効果が期待できる食べ物を摂取する

- ・水分をこまめに摂取する

- ・適度な運動を取り入れる

- ・十分な睡眠をとる

- ・市販の便秘薬を試してみる

それぞれの対処法について、詳しく説明します。

生活習慣を見直し、排便習慣をつける

規則正しい生活を送ることで自律神経が整い、定期的な排便を促す効果が期待できます。就寝・起床時間や食事の時間を一定にするなど、生活リズムを整えることを心がけましょう。

また、日頃の排便のタイミングも見直してみましょう。決まった時間に排便する習慣がつくと、排便リズムが整いやすくなります。

起床してから朝食をとった後の時間帯は、大腸が最も活発に動くため、体も排便しやすい状態になっています。そのため、便意を感じていなくても、朝食後にはトイレに行って便座に座る習慣をつけましょう。

また、排便の際は姿勢も重要です。上半身をやや前かがみにし、踏み台に足を乗せてひざの位置をあげると、より排便しやすくなります。排便にとっては理想的な姿勢です。下図を参考にしてください。

便秘解消効果が期待できる食べ物を摂取する

硬い便や便秘を改善したいときには、食物繊維の多い食品や発酵食品、良質な油を摂ることを心がけましょう。

以下で詳しく説明します。

食物繊維の多い食品

食物繊維は、水溶性と不溶性の2種類に大きく分けられますが、偏らないようバランス良く摂ることが大切です。

果物や海藻に多く含まれる水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を増やし、便を柔らかくする働きがあります。

一方、根菜やきのこに多い不溶性食物繊維は、便の材料となり量を増やし腸管を刺激することで、排便を促すのに役立ちます。

便が硬くなっている便秘の場合は、水溶性食物繊維を意識的に摂ることが望ましいです。不溶性食物繊維に偏ると、かえって便が出にくくなるため気をつけましょう。

納豆やごぼう、プルーンなど、2種類の食物繊維がバランス良く含まれている食品を取り入れるのもおすすめです。

発酵食品

納豆、ヨーグルト、チーズ、漬物、キムチ、酒粕などの発酵食品には、腸内環境を整える乳酸菌が含まれています。調味料の味噌や醤油、酢なども発酵食品です。

生きたまま腸に届く菌は少ないですが、エサとして善玉菌を増やすのに役立ちます。なお、食物繊維やオリゴ糖も善玉菌のエサとなるため、組み合わせて摂取することが望ましいです。

良質な油

油を適度に摂取することも便秘解消に役立ちます。とくに、リノール酸やオレイン酸、α-リノレン酸、DHA、EPAなどの不飽和脂肪酸の摂取を心がけましょう。

不飽和脂肪酸は、オリーブオイル・アマニ油などの植物油や魚の脂に含まれ、小腸で吸収されにくい性質があります。腸内で蓄積した便を排出しやすくする、便を柔らかくするなど、潤滑油のように働くため、食事に取り入れると良いでしょう。

なお、便秘解消効果の期待できる食べ物について詳しく知りたい方は、以下もご覧ください。

「便秘に効く食べ物を紹介!おすすめのメニューやそのほかの改善方法も紹介」

水分をこまめに摂取する

硬い便を防ぐには、水分をしっかり摂ることで体が水分不足(脱水状態)にならないようにしましょう。水分摂取量は1日あたり2リットルを目安にしてください。

なお、水分補給はこまめに行うことが大切です。一度に多量の水分を摂っても、余分な水分は尿として排出されてしまいます。

発汗や呼吸、排尿などにより水分は徐々に失われているため、こまめに補給するようにしましょう。

また、摂取する水分の種類にも気をつけましょう。コーヒーやアルコール飲料、カフェインを多く含む茶類には利尿作用があるため、水分補給を目的とする場合にはふさわしくありません。

水分補給には、利尿作用の少ないカフェインレスのお茶や水、白湯が望ましいです。

適度な運動を取り入れる

適度な運動には腸の動きを活発にする効果が期待できるため、日常的に取り入れることで便通が良くなる可能性があります。

運動には自律神経を整える役割があります。自律神経には交感神経と副交感神経があり、副交感神経が優位なときには大腸のぜん動運動が活性化しやすくなります。

ストレッチやウォーキングなど、リラックスして行える軽い運動は副交感神経が優位になるため、毎日の運動メニューに加えると良いでしょう。

十分な睡眠をとる

就寝中は体が休んでいる状態のため、副交感神経が優位となり、腸の動きが活発になりやすいです。

しかし、睡眠の質が低いと腸のぜん動運動は鈍くなり、便を押し出す腸の力が弱まってしまいます。

腸の運動を活発にするためにも、リラックスできる環境を整え、質の良い睡眠を心がけましょう。

また、睡眠不足はストレスの要因の1つにもなります。ストレスで交感神経が優位になると便秘に陥りやすくなるため、十分な睡眠時間を日常的に確保することが大切です。

市販の便秘薬を試してみる

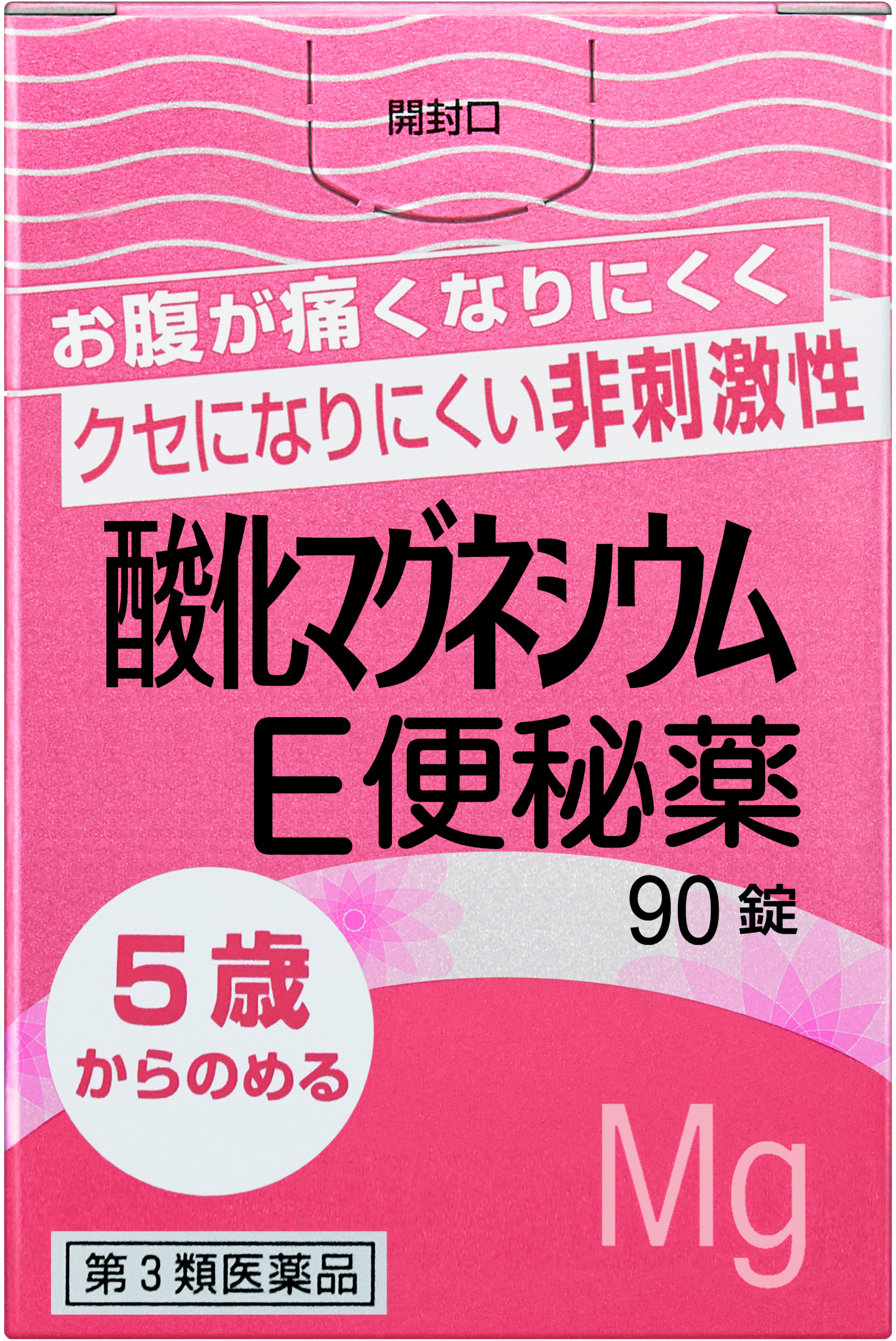

硬い便で排便しにくい場合は、便秘薬を使うことで解消するケースがあります。便秘薬の種類によっては腹痛やクセ(習慣性)が生じやすいものもありますが、「酸化マグネシウム便秘薬」は刺激が少ない便秘薬の1つです。

酸化マグネシウムには、腸管内容物に水分を引き寄せる作用があるため、柔らかい便が形成され排便しやすくなります。便の性状によって服用量の調整もしやすい薬ですが、用法・用量は必ず守って服用しましょう。

なお、便秘薬を試す際は、服用中のほかの薬との飲み合わせにより、薬の効果に影響を与えることがあるため、注意が必要です。ほかに服用している薬がある方は、医師または薬剤師にあらかじめ相談してから購入しましょう。

なお、健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」は、オンラインでも購入可能です。忙しくてドラッグストアなどに行けない方は、ぜひ検討してみてください。

便が硬いと感じたら原因を把握し早めに対処しよう

硬い便や便秘には、さまざまな原因が考えられます。生活習慣を見直し、できることを取り入れて継続することで、改善する可能性もあります。

また、便が出にくく苦しい場合は、市販の便秘薬を試すのも1つの方法です。便を柔らかくする作用のある酸化マグネシウム便秘薬なら、腹痛やクセになる心配も少ないでしょう。

しかし、重大な病気が原因で便秘や硬い便が続くケースもあります。つらい症状が改善されない場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

非刺激性の便秘薬

健栄製薬の酸化マグネシウムE便秘薬もご検討ください。

健栄オンラインショップ[公式]はこちら >